Kries の適合的因果論については,現在,清水雄也(一橋大学大学院)と小林佑太(北海道大学大学院)による共著論文を準備している.と第3章配布資料(第8&9回:本ページ)で述べる Kries解釈に関して,詳しい説明はそちらの論文を参照されたい.

8.1.「客観性」論文におけるKries的術語群の理解(pp. 141-2)

- 「客観性」論文に現れるKries由来の術語群を当時のWeberがどう理解していたかは見極めがたい.

- 用語系が完全には一致しておらず,説明もされていない.

- たとえば,「法則論的」も「因果連関の規則性の認識」と言い換えられているだけで,法則科学の法則と同じに読めてしまい,文化科学論文の「法則論的」と同じに読めてしまう.

- 「客観性」論文(1904)には具体例がないので,文化科学論文(1906)と同じ意味であり,Kriesの概念と同じ意味である可能性も完全には否定できない.

- しかし,1904年のWeberは適合的因果を十分に理解していなかったことは確かである.

- なぜなら,本来Kriesにおいて「法則論的/存在論的」は対概念であるにもかかわらず,片方の「法則論的」しか出てこないから(1905年でも対概念として使われていない).

- 「法則論的/存在論的」が対概念として登場するのは文化科学論文のみ.

- そこでは,Kriesの名前や「適合的因果構成」「促進的」といった概念も多用される.

8.2. 客観的可能性と適合的因果構成(pp. 142-4)

- Kriesの「法則論的」の(広い)意味:

- その時点の知識において,或る事態や対象に関して成立していると考えられている,一般的に定義できる性質.

- 「存在論的」は「法則論的」以外:

- その時点の知識において,その事態や対象でのみ成立していると考えられている性質.

- 因果関係に関する「法則論的/存在論的」の意味.

- 法則論的:特定の事象で成立していると考えられる,一般的に定義された因果に関わる面.

- 存在論的:特定の事象におけるそれ以外の面.

- Heidelbergerは"nomological / ontological" features of realityと訳しており適切である.

- 適合的因果構成という手続きは「法則論的/存在論的」の概念を基軸にする.

- 「客観的可能性」は,この関係性に関する法則論的知識に基づく.

- 「客観的可能性」は,一般的に定義できる因果関係に関する仮定に基づいて,成立するだろうと考えられる因果関係を指す.

- 法則論的知識に基づいて,事象Aが別の事象Bの生起確率を増加させると判断されるとき,それを「促進的」と呼び,AをBの「適合的」原因,BをAの「適合的」結果と呼ぶ.

- AがBの生起確率を変化させないと判断されるとき「偶然的」と呼ぶ.

- Weberは,この適合的因果構成という手続きを文化科学論文で全面的に採用した.

- これは基礎概念論文(1921)の「因果的に適合的」まで引き継がれる.

- この枠組みは,現代では確率的因果論と呼ばれるものである.

- 19世紀末に,Weberが行為論に,Radbruchが責任論に,それぞれ導入していた.

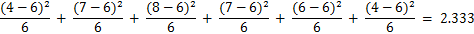

- [註6] 確率的因果論における「擬似原因」.

- (1) 「一応の原因」Cは,結果Eに対して以下の条件を満たすものである;

P(E|C) > P(E|∼C).(ただし,CはEに時間的に先行する)

- (2) 「擬似原因」Aは,CとEに関連して以下の条件を満たすものである;

P(E|C∩A) = P(E|C).(ただし,CはAとEに,AはEに時間的に先行する)

- (3) 「一応の原因」のうち「擬似原因」でないものが「真の原因」である.

- 要するに,「擬似原因」は「擬似相関」や「先行変数による交絡」と同じものである.

8.3. 法則論的知識/存在論的知識の可変性(pp. 144-6)

- 特定の事象 =「法則論的」側面 +「存在論的」側面:(A)

- 法則的/存在論的について(とりあえず)上のように図式的に表現できる.

- 『諸原理』第2版(1927)で,「存在論的」は微分方程式における定積分だとされている.

- すべての対象や事実に「法則論的/存在的」という2つの側面が必ずある.

- Weberも文化科学論文などでは,こうした区別を想定していたと考えられる.

- 「法則論的/存在論的」の対概念に関して重要なのは以下のこと.

- 両者の組み合わせは個々の事実や対象によって違ってくるだけではなく,区別の線引き自体が現在時点の知識に応じて時間的に変化するということ.

- 法則論的知識:①因果に関わる変数群に関する命題,②具体的な同定で前提となる仮定.

- だからデータによって反証され得る(反証されると法則論的知識でなくなる).

- 他の法則論的知識と矛盾せず,データで反証されない限り,法則論的知識として通用する.

- 区別の可変性ゆえに,特定の事態や対象ごとに個別的なものが残り続ける.

- さらに,各時点で法則論的知識の内容が変わるたびに一般的/個別的の区別が書き換えられる.

- そうしたかたちで法則論的知識が「進む」ごとに,それぞれの事態や対象の個別性も「深まる」.

(※コラム2でサイコロの例を用いて解説)

- 区別の可変性は適合的因果構成とのつながりにとっても重要.

- 法則論的知識は可変性ゆえに仮説であり続け,だからこそ反実仮想の論拠になり得る.

8.4. 存在論的知識の二重性(pp. 147-50)

- 「存在論的」は日本語圏の方法論研究では「史実的」「事実の」と訳される.

- 文化科学論文の中にも一見そういう意味だと見える箇所があるため以下のように解釈されたきた.

- 「存在論的」=「法則論的」+ それ以外:(B)

- しかし,Kriesの枠組みから見れば(A)も(B)も適切ではない.

- 「法則論的/存在論的」の区別は現在の知識に応じて時間的に変化する.

- いったん存在論的とされた特性も新たな法則論的知識が受容されればそれによって説明され得る.

- 以下のような動的なプロセスが想定されている.

- 「(t1時点で)存在論的」=「(t2時点で)法則論的」+「(t2時点で)存在論的」

↑

「(t2時点で)存在論的」=「(t3時点で)法則論的」+「(t3時点で)存在論的」:(C)

- 特定時点では「存在論的知識」は二重の意味で出てき得る.

- [1] 法則論的知識を適用される(その時点より前の)存在論的知識.

- [2] 適用し上でまだ説明できない「残り」にあたる(その時点より後の)存在論的知識.

- 後者([2])の方が(次の時点までは)真の存在論的知識になる.

- (C)を各項の時点を省略したかたちで書き換えれば以下のようになる.

- 特定の事象 =(…(「法則論的」+(「法則論的」+(…+「存在論的」))…):(D)

- 文化科学論文での「法則論的/存在論的」の用法も(C)や(D)のかたちになっている.

- (C)のようなプロセスで考えていくことをKriesは「遊隙の原理」と呼んでいる.

- Rickertにおける「個性」は意味ある事象が必ず持つ特性であり,最初に出てくる.

- その値を知らなければ対象そのものをとらえられない.(カント的超越論を利用した立場)

- Kriesにおける「個性」は一般的に定義できる性質が解明された後の「残り」で,最後に出てくる.

- 本当にその対象に固有のものは何かを,現在の知識で厳密に同定する方法論になる.

- 現在の学術では,多くの場合,Kries的に「個性」をとらえている.

- だとすれば,それを「文化科学的」と呼ぶのは適切でない.

- 「個性記述的」や「存在論的科学」も適切な呼び方ではない.

- 適切には,「社会科学は自然科学に比べて対象の存在論的性質により強く関心を向ける」.